>> Toutes les rubriques <<

· COURS ASG (15)

· MES DECOUVERTES (50)

· VIVE les RONDES (14)

· SAGESSE - SPIRITUALITE (18)

· L'AUTEUR DU BLOG (Courage!) (106)

· CHATS (continue, encore et encore ...) (61)

· DES IMAGES... belles ! (54)

· FRINGUES CHAUSSURES ET TRUCS DE FILLES (10)

· ANATOMIE (19)

· MEDIEVALES (7)

chatdomino,

les femmes bien en chair sont une beauté et d'une séduction pour attirer la virilité d'un homm

Par georges, le 17.12.2016

les femmes bien en chair sont toujours des féminités amoureuses dans l'intimité charnelle, que du bonheur, de

Par georges, le 17.12.2016

bonjour

une femme ronde blonde belle de visage c'est l'extrême beauté de la femme. engendre la romance et la

Par Mahfoud Benhadi-Dj, le 11.12.2016

j'aime les femmes ronde elle sont toutes belles en regardant les je m'arrive pas distinguées la quelle qui est

Par madou70, le 02.05.2016

je suis abonner à newsletter de rigolus depuis plusieurs années. je ne reçois plus depuis quelques mois. je ne

Par Denis Giroux, le 04.03.2016

· SIGNIFICATION DES BAGUES AUX DOIGTS

· MMSE (Mini Mental State Examination)

· Le PHENIX

· Maladie d'Alzheimer et pathologies apparentées - part 1

· RONDES DE NUIT

· CHEVEUX GRIS

· ELFES, FEES et FARFADETS

· LE TRAVAIL EN EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE - PART 2

· N'OUBLIONS PAS LES RONDES

· L'Inventaire Neuropsychiatrique ou NPI - PART 1

· GENOU

· MES VOITURES DE RÊVE

· VARGAS - LES PIN UP

· FRINGUES GRANDES TAILLES

· DES FRINGUES POUR LES RONDES

· monhistoire1993-2015

· causes

· cedricsonia

· leylastuceblog

· chachou-and-cook

· touteronde

· dyna-serenity

· laplumetlecrit

· surlechemindesreves

· yvonne92110

Statistiques

Date de création : 12.09.2011

Dernière mise à jour :

17.02.2017

611 articles

Abonnement au blog

Fontaine de VaucluseCOUCHER DE SOLEIL A MALEMORTRechercher

- · demences soins blog

- · formation asg prix cours

- · fiche technique animation assp

- · cerveau anatomie descriptive

- · anevrisme cour asg

- · echelle mms

- · exemple de memoire asg

- · iadl imprimer

- · cours d'asg

Je suis toujours ravie de recevoir un petit "J'aime". Cela me permet de savoir si vous appréciez le blog et si je ne vous ennuie toujours pas !!!

COURS ASG

Maladie d'Alzheimer et pathologies apparentées - part 1

Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées :

1 Définitions :

Notion de démence.

Les différentes démences.

Le trouble : « état qui cesse d’être en ordre »

Le comportement : « Ensemble des réactions observables objectivement »

Le trouble du comportement : « Comportement inadapté selon la norme attendue »

Qu’est-ce que l’ordre ? Qu’est ce que la norme ?

La démence : (définition de l’OMS) « Altération progressive de la mémoire et de l’idéation, suffisamment marquée pour handicaper les activités de la vie de tous les jours. Cet altération doit être apparue depuis au moins 6 mois et être associée à un trouble d’au moins une des fonctions suivantes : le langage, le calcul, le jugement, la pensée abstraite, les praxies, les gnosies, une modification de la personnalité. »

Les démences peuvent surviennent le plus souvent lors de maladies classées en maladies dégénératives ou non dégénératives.

Rappel anatomique : le cerveau :

|

2 Les démences liées aux maladies dégénératives :

La maladie d’Alzheimer :

C’est une maladie dite neurodégénérative incurable du tissu cérébral. C’est la forme de démence la plus fréquente chez l’homme. Elle fut découverte par Alois Alzheimer en 1906.

1970: Maladie d’Alzheimer avant 60 ans et Démence Primaire Dégénérative après 60 ans.

1980 : Maladie d’Alzheimer avant 60 ans et Démence Sénile de Type Alzheimer après 60 ans.

1990 : Démence de Type Alzheimer quel que soit l’âge.

2000 : Maladie d’Alzheimer indifféremment.

Sur le plan physiologique : Apparaissent au sein des neurones des anomalies de la protéine Tau et des plaque amyloïdes ou « plaques séniles » (dépôt, en dehors des neurones de la protéine Béta Amyloïde).

Les symptômes : perte de mémoire progressive (d’abord des « distractions » puis la mémoire immédiate, la mémoire ancienne restant le plus longtemps préservée) + trouble du comportement.

La maladie à corps de Lewy :

Il s’agit d’une démence caractérisée par des troubles cognitifs corticaux, associés à un syndrome parkinsonien. A ce jour il est encore difficile de déterminer si la maladie à corps de Lewy ce manifeste chez toutes les maladies de Parkinson. Le lien entre les 2 pathologies semble fréquent !

Des lésions appelées corps de Lewy s’observent dans le cortex cérébral et notamment dans les régions limbiques et sous corticale (zone de la maladie de Parkinson).

Symptômes : Troubles psychiatriques avec humeur dépressive, troubles du sommeil, idées délirantes et hallucinations auditives, visuelles. Des comportements violents ou agressifs peuvent apparaitre. Les symptômes sont fluctuants. On observe aussi des chutes fréquentes et des pertes de connaissances (syncopes). Les troubles de la mémoire ne sont pas majeurs au début et l’atteinte porte essentiellement sur l’attention et les activités intellectuelles frontales et visuo-spatiales.

Dégénérescence Fronto-Temporale ou DFT :

Ou aussi appelée maladie de Pick du nom du médecin qui a découvert cette maladie. Il s’agit d’une maladie neurodégénérative dont la spécificité est que ce sont les lobes frontaux et temporaux du cerveau qui sont atteints.

Symptômes : Modification du comportement et de la personnalité le plus souvent. Les patients ne sont pas conscients de ces troubles. On peut noter des pertes de contrôle de soi (boulimie, changement de goûts alimentaires, risque d’absorption d’éléments nocifs, alcoolisation…), des négligences physiques (manque d’hygiène corporelle, absence de changement de vêtements), une baisse d’intérêt (négligence dans les affaires courantes, le quotidien), une perte des « convenances sociales » avec des désinhibitions physiques ou verbales, parfois les patients présente des ritualisations gestuelles ou comportementales (se frotter tout le temps le nez, aller aux toilettes…). Et il est possible de rencontrer des indifférences affectives, les patients pouvant parfois décrire l’absence de tristesse, d’intérêt à la communication… Souvent, les patients présentent aussi une incapacité à la prise de décision, devenant très dépendant des réponses de l'entourage pour agir.

Il y a aussi des risques de baisse de la tension artérielle avec des risques de syncopes.

Par contre, l’orientation spatio-temporelle est souvent conservée ainsi que la reconnaissance des proches, la capacité à effectuer les actes de la vie quotidienne (en étant guidé et stimulé).

La maladie de Parkinson :

La maladie de Parkinson est une affection neurodégénérative chronique, lentement évolutive, d'origine le plus souvent inconnue. Elle touche une structure de quelques millimètres située à la base du cerveau (substance noire) et qui est composée de neurones dopaminergiques qui disparaissent progressivement. Leur fonction est de fabriquer et libérer la dopamine, un neurotransmetteur indispensable au contrôle des mouvements du corps, en particulier les mouvements automatiques.

(www.franceparkinson.fr)

Elle se traduit sur le plan locomoteur par une raideur, une marche à petit pas frottés, des tremblements au repos, une lenteur des mouvements. A l’avancée de la maladie peuvent se présenter fréquemment des troubles psychiatriques et du comportement relativement identiques à la maladie des corps de Lewy.

Le syndrome de Wernicke-Korsakoff :

Il s’agit d’un trouble dégénératif du cerveau, causé par un manque de VIT B1 souvent causé par une consommation excessive d’alcool.

Les symptômes d’un Wernicke sont la confusion mentale, les troubles de la vision, la stupeur, le coma, l’hypothermie, l’hypotension artérielle, les troubles de la coordination des mouvements.

Les symptômes du Korsakoff sont souvent l’amnésie, la fabulation, le déficit de l’attention, la désorientation, la déficience visuelle. Les symptômes peuvent être mixtes Wernicke et Korsakoff.

3 Les démences liées aux maladies non dégénératives :

La démence vasculaire :

Il s’agit d’un syndrome démentiel qui résulte d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) ou par de multiples accidents ischémiques transitoires (AIT) et qui se caractérise soit par une installation soudaine (AVC) ou progressive (AIT) avec une évolution fluctuante et par paliers.

Les symptômes : Ils varient selon les zones du cerveau qui n’auront plus été irriguées de sang et donc la quantité et la qualité des neurones « morts ».

On rencontre des déficits mnésique, des troubles de l’exécution de la gestuelle, des trouble de l’organisation, des changements d’humeur et de personnalité, de la dépression et de l’apathie, une labilité émotionnelle, une hyperémotivité ou de l’irritabilité.

La démence mixte :

Il s’agit de démences multiples : vasculaires non dégénératives additionnées d’une pathologie neurodégénérative.

Les symptômes seront ceux liés aux pathologies identifiées.

Autres démences non neurodégénératives :

- Traumatique (trauma crânien, hématome sous-dural…),

- Post traumatique (Lié à un évènement physique, psychologie traumatisant),

- Tumeur cérébrale ou métastases cérébrales,

- Démence des boxeurs (démencia pugilistica),

- Maladie de Creutzfeldt-Jakob,

- Démence infectieuse,

- Médicaments…

Les différents stades de la maladie :

En général la classification se fait en :

- Maladie débutante dite pré-démentielle,

- Stade léger,

- Stade modéré,

- Stade sévère ou avancé.

Les paliers entre les différents stades de la maladie sont très individuels :

Certains patients évoluent en « marche d’escalier » : L’évolution est nette et s’observe presque d’un jour à l’autre par l’apparition de nouveaux symptômes qui s’installent rapidement.

D’autres évoluent en « pente douce » : L’évolution se fait sur des semaines et des mois, voire des années.

Tout traumatisme physique (chute, fracture, hospitalisation) ou psychique (maltraitance, sentiment d’abandon, violence morale, institutionnalisation, deuils…) peuvent faire évoluer la maladie de façon soudaine.

4 Données épidémiologiques et socio-économiques.

Implications socio-économiques.

Prévalence, incidence, indicateurs de santé.

Selon l’INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale) :

Les points essentiels :

- La démence est un problème de santé public majeur dont le poids va être grandissant dans les 30 prochaines années.

- La prévalence augmente avec l’âge et l’incidence est un peu plus élevée chez les femmes surtout après 80 ans.

- La durée de vie moyenne d’un malade est de 5 ans.

En 2006, la population des plus de 60 ans s’élève à 12.5 millions de personnes (http://www.insee.fr). A l’horizon 2050, si la baisse de la mortalité se poursuit au même rythme qu’aujourd’hui, les plus de 60 ans représenteront, avec 22.4 millions d’individus, 35.1 % de la population française.

Les facteurs de risque :

- L’âge !

- L’éducation (il semblerait que les sujets ayant fait des études développerait la maladie plus tard),

- L’activité : l’inactivité intellectuelle et la passivité entraine l’apathie neuronale. On sait depuis peu que les neurones, comme toutes les cellules du corps se régénèrent. Sans activités, cette régénération se fait moins bien.

- La consommation d’alcool et de tabac, la nutrition

- L’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie, le diabète et toutes les pathologies cardiaques peuvent avoir des incidences sur les démences vasculaires.

- L’usage de produits chimiques (agriculteurs et maladie de Parkinson par exemple),

- L’usage de stupéfiants et de médicaments (psychotropes, drogues, anxiolytiques…),

- Génétique,

- Les traitements hormonaux (notamment ceux de la ménopause),

- …

Le coût de la démence :

En 2010, le coût sociétal total de la démence dans le monde était estimé à 604 milliards de dollars.

En France : 4.5 milliard d’euros / an !

Le coût moyen annuel d’une prise en charge à domicile est de 18 300 euros par an (il englobe la valorisation du travail des aidants et les aides professionnelles) : 65 à 88% des patients déments vivent à domicile.

En institution, le coût moyen mensuel directement lié à la maladie est de 1830 €/mois, sachant que ce coût varie en fonction de l'établissement et de sa localisation.

Accueil de jour: 15 à 45 € par jour.

Les incidences économiques sur la sécurité sociale et les assurances sont liées :

- Aux soins (intervenants professionnels paramédicaux à domicile ou en institution),

- Aux examens et consultations médicales,

- Aux médicaments,

- Aux hospitalisations,

- …

Pour le conseil régional à la prise en charge d’une partie de la dépendance via le paiement de l’APA (Allocation personnalisée à l’autonomie).

Les coûts « cachés » :

- Le maintien d’un aidant à domicile,

- Les soins aux aidants souvent épuisés et qui nécessitent consultations, médicaments, repos, aides psychologiques…

- Les interventions SAMU, police sur les troubles du comportement, les fugues et les errances,

- …

5 Le Diagnostic :

Analyse et reconnaissance des troubles cognitifs :

Il existe différent modes de diagnostic des démences : Par des tests, par imagerie médicale, par observation, par analyse sanguine parfois.

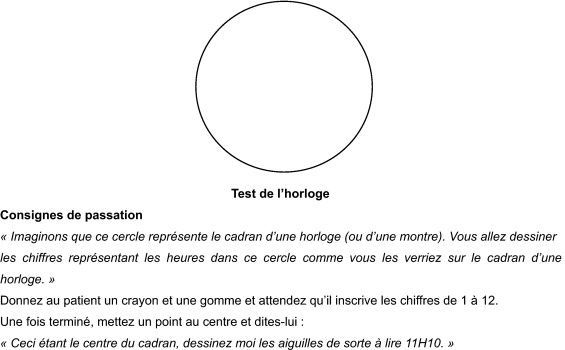

Le test de l’horloge :

Différents résultats indiquant un trouble mnésique, l’orientation temporelle (heure) et spatiale (où se notent les heures, où se placent les aiguilles), l’attention, la compréhension de la demande et parfois pendant le test : le déni, le refus, un trouble du comportement (énervement, apathie…).

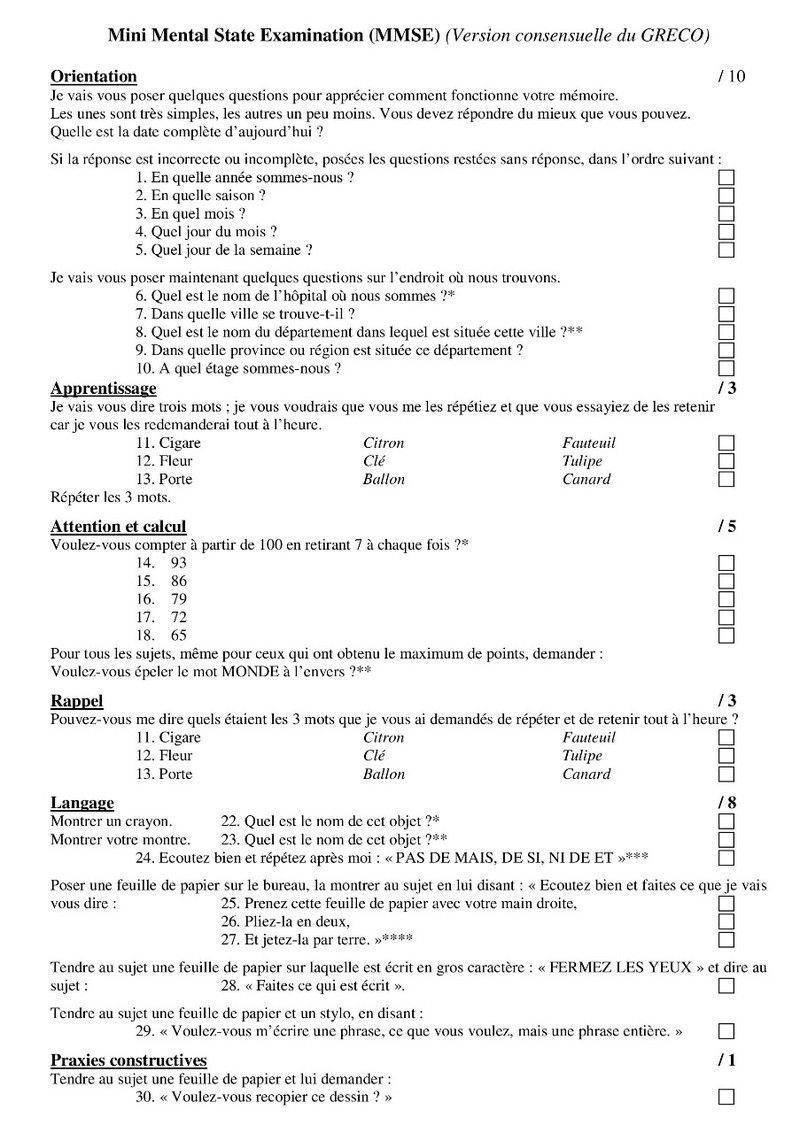

Le MMSE (Mini Mental State Examination) :

L’ensemble du questionnaire permet de mesurer les capacités mnésiques, de concentration, l’orientation dans le temps et dans l’espace, la capacité à comprendre des ordres simples, à y répondre de façon judicieuse.

Le test des 5 mots :

|

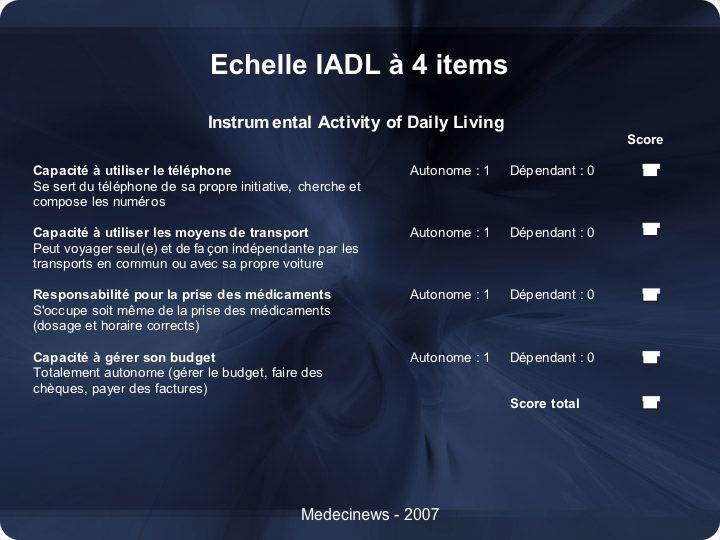

Le test IADL :

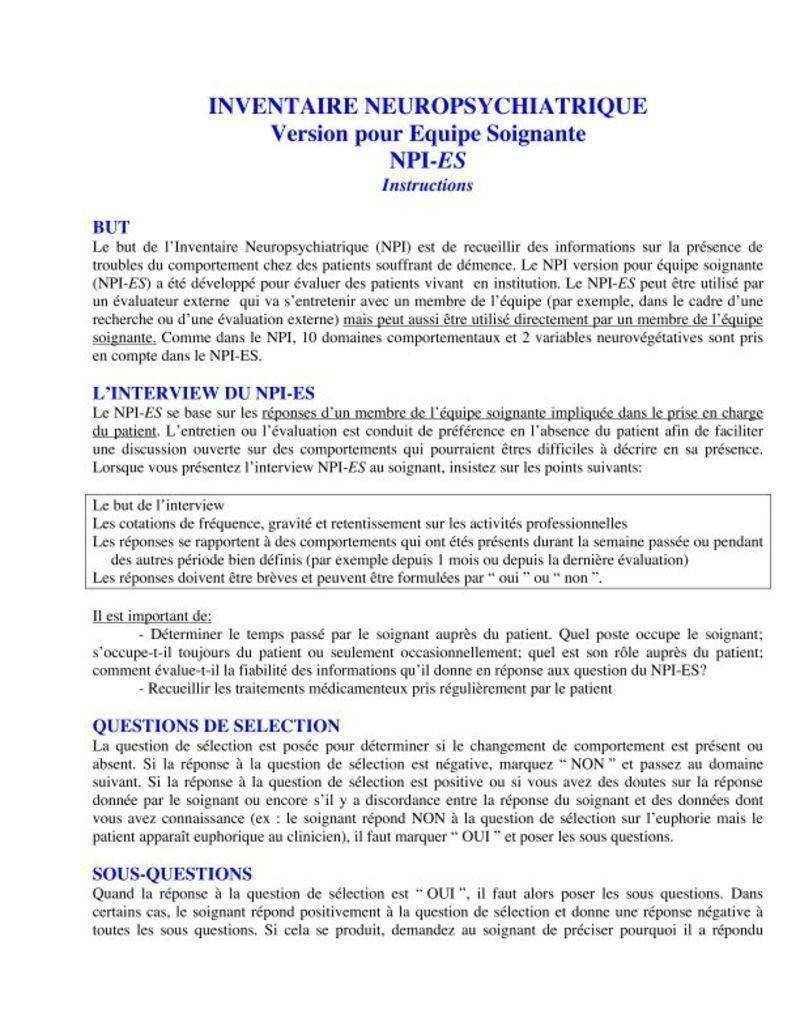

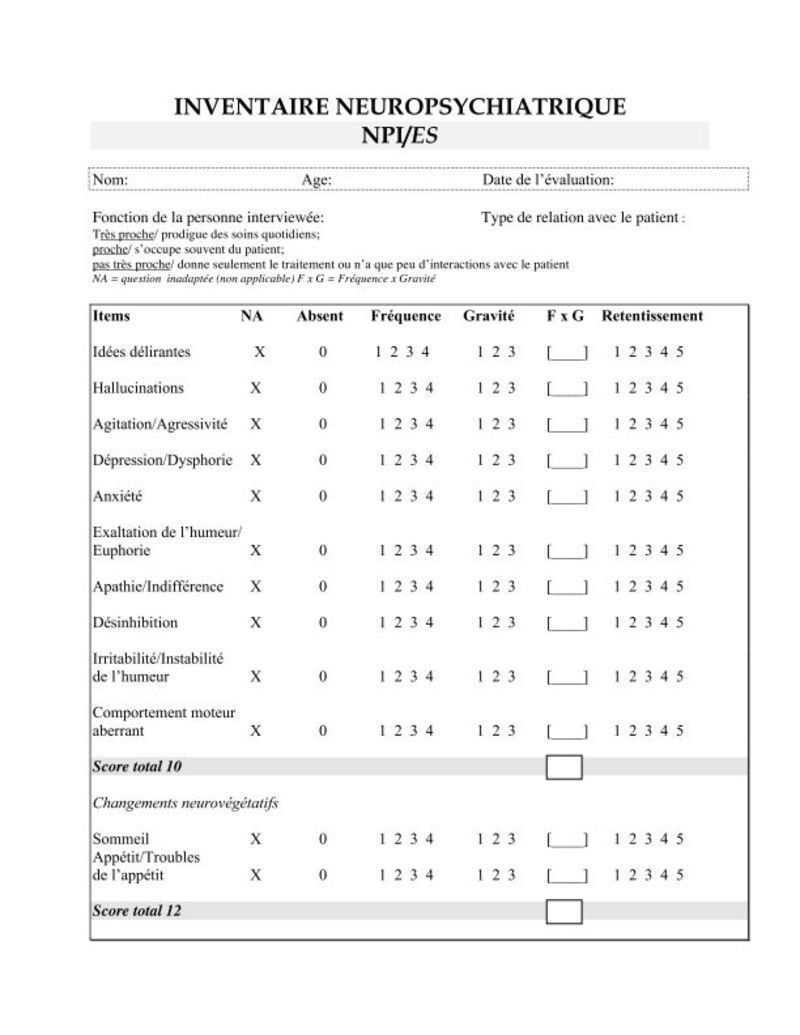

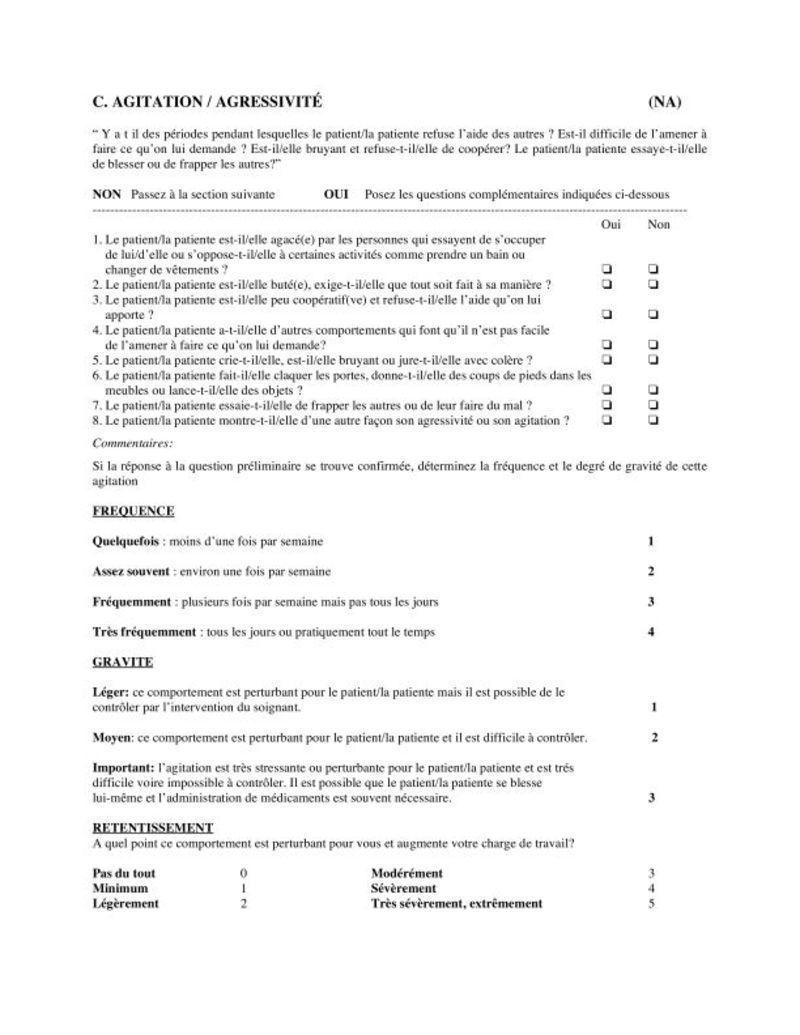

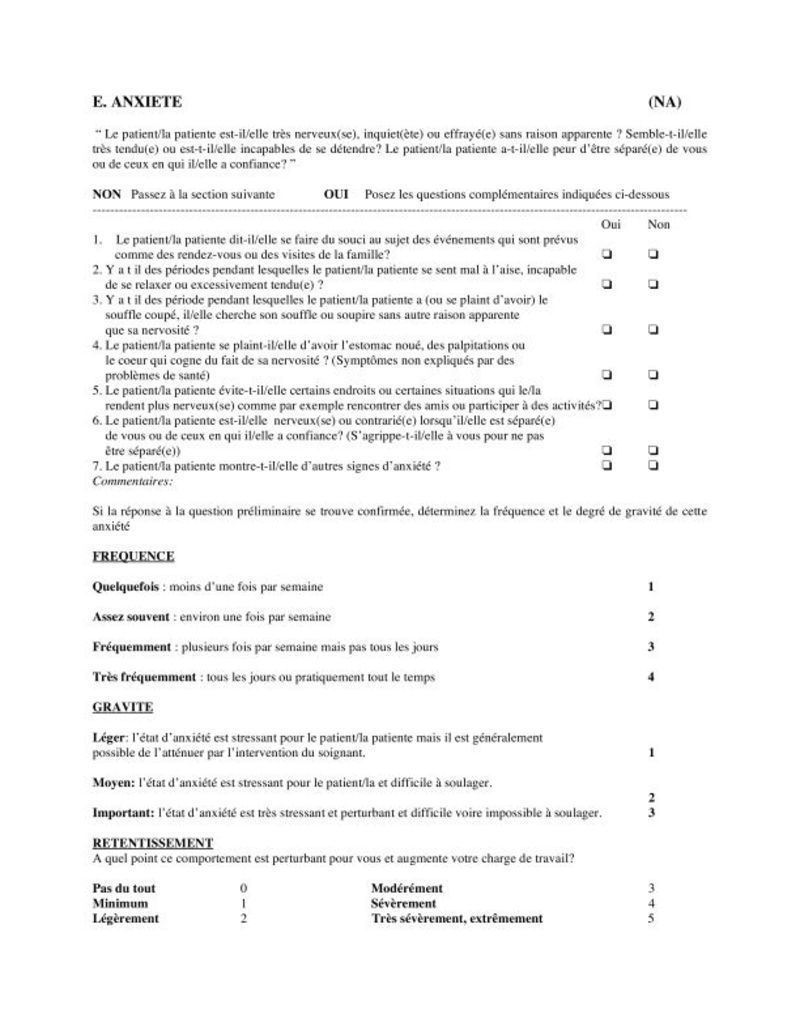

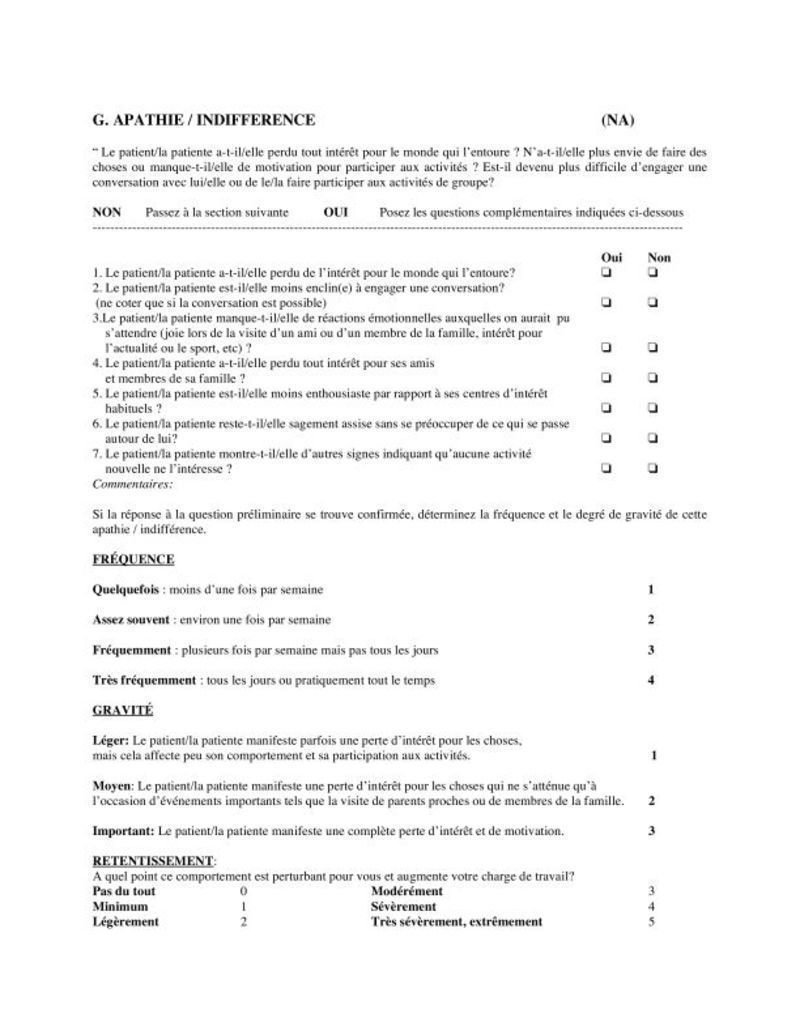

Le test NPI (Inventaire Neuropsychiatrique), qui évalue les troubles du comportement :

Il se remplit avec l’aidant.

Ce test « étudie » certains ITEMs, en évalue la fréquence, la gravité, et l’influence sur la vie quotidienne.

- Idées délirantes,

- Hallucinations,

- Agitation et agressivité,

- Dépression et dysphorie (perturbation de l’humeur : tristesse, anxiété, irritabilité…)

- Anxiété,

- Exaltation de l’humeur et euphorie,

- Apathie et indifférence,

- Désinhibition,

- Irritabilité et instabilité de l’humeur,

- Comportement moteur aberrant,

- Sommeil,

- Appétit et trouble de l’appétit,

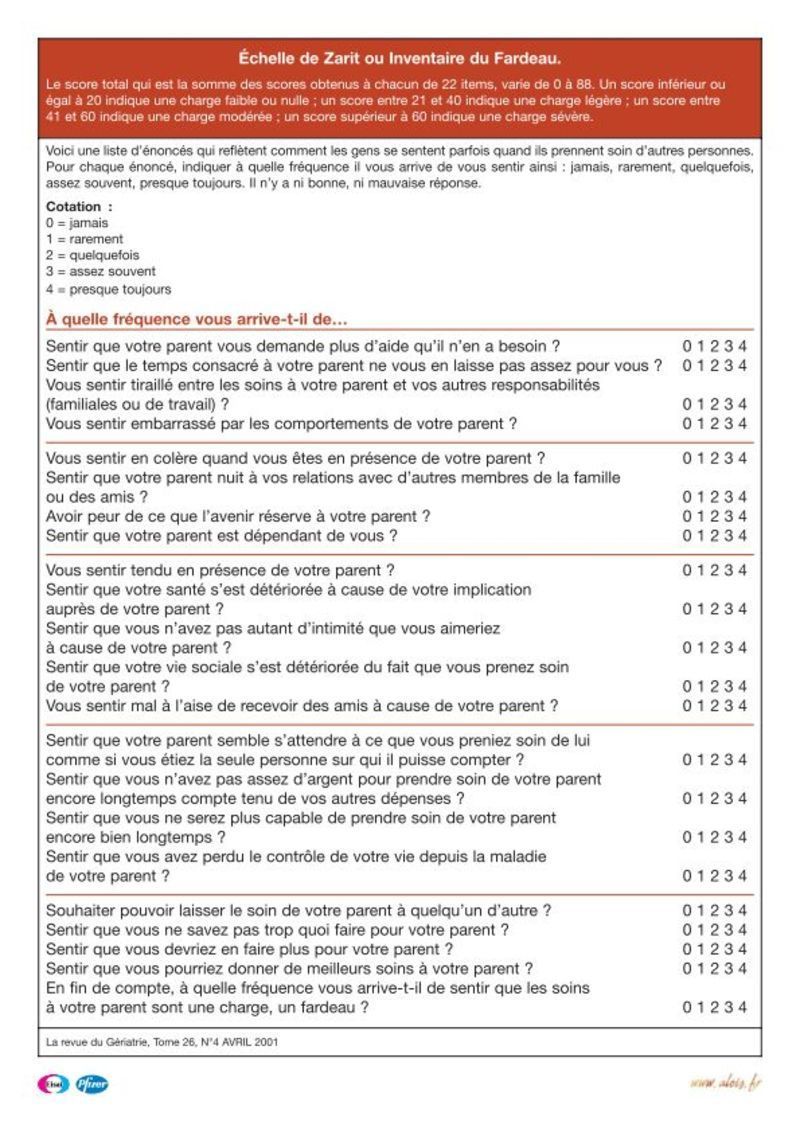

Le test de l’appréciation du tableau de Zarit :

Celui-ci s’adresse aux aidants et permet d’évaluer concrètement leur épuisement. Il est particulièrement utile pour « montrer du doigt » à l’aidant qu’il est dans l’épuisement car souvent la notion de « devoir » auprès de son parent le met dans le déni de ses propres souffrances.

Tous les tests cités ci-dessus sont fait par un neurologue en général, parfois un gériatre ou un généraliste, un psychologue. Certains peuvent être fait par une équipe soignante afin d’appuyer une alerte au médecin !

Les items sont mesurés et les scores identifient la gravité de la maladie.

L’imagerie médicale :

L’IRM permet d’obtenir certains résultats diagnostics, ainsi, le développement de produits de contraste performants permettrait de visualiser les plaques béta-amyloïdes (plaques séniles), des corps de Lewy, une modification de la substance noir (Parkinson) à un stade prématuré.

Il permet aussi d’observer des atrophies de certaines régions du cerveau dans les maladies d’Alzheimer ou les maladies frontotemporales – et de détecter des troubles circulatoires (des ischémies) dans le système vasculaire du cerveau permettant de prévenir ou de traiter certaines démences vasculaires précocement.

Les HAS recommandent l’IRM afin de poser un diagnostic précoce et de commencer un traitement protecteur, curatif (maladie vasculaire) rapide.

La biologie :

L’indication première est de déterminer les « fausses démences » liées à un trouble hydro-électrolytique (déshydratation), un trouble métabolique (diabète, infection, anémie, dysthyroïdie, bilan vitaminique)…

Eventuellement, par certains tests, des « suspicions » de démences alcooliques, ou des démences liées à des surcharges médicamenteuses, peuvent être déterminées par les tests biologiques des vitamines, des enzymes hépatiques, les fonctions rénales…

Certains bilans biologiques sont aussi utiles pour examiner les fonctions cardiaques et ainsi les risques vasculaires.

L’observation / la consultation :

Comme la biologie, il est important d’évaluer et d’observer certains symptômes qui donnent des faux troubles démentiels : le fécalome, l’occlusion, le globe vésical, la fièvre, une alcoolisation cachée, la douleur, les troubles du sommeil (« qui ne dort pas devient fou »)…

Le médecin et/ou l’infirmière vérifieront aussi les troubles cardiaques par la prise de tension artérielle, l’observation du pouls et éventuellement la pratique d’un électrocardiogramme pouvant informer des risques vasculaires.

L’observation des aidants ou des soignants au quotidien est d’une grande aide et d’une importance fondamentale pour évaluer les changements soudains de comportement. Ainsi, le suivi de la pathologie, le rééquilibrage des traitements sont déterminés par les qualités d’observation des soignants et des aidants.

En institution comme à domicile, les liens entre le patient, les aidants et les professionnels est essentiel afin de recueillir le plus d’informations possibles permettant de bien connaître le patient, ses besoins, son passé, sa personnalité… et ainsi mettre en place l’accompagnement le plus personnalisé et le plus adapté possible.

Les consultations psychiatriques peuvent être aussi d’une grande aide pour différencier chez la personne âgée des troubles démentiels et des troubles psychiatriques, parfois anciens mais souvent « cachés » par une génération qui les craignaient (enfermement, asile, contention, étaient bien mal vus et bien mal gérés par l’ancienne psychiatrie des « asiles »).

Ainsi, un diagnostic de dépression, de psychose hallucinatoire, de bouffées délirantes vont orienter le traitement vers des psychotropes qui peuvent calmer des pseudos symptômes démentiels.

Maladie d'Alzheimer et pathologies apparentées - part 2

6 Les troubles du comportement :

L’amnésie et les trouble de la mémoire :

Dans la plupart des cas les troubles de la mémoire débutent lentement par des « oublis », des « erreurs » : Le patient ne se souvient plus ou elle a rangé telle ou telle chose, oublié un rendez-vous ou une visite… Elle présente des « distractions ».

A l’avancée de la maladie, les faits les plus récents s’effacent : ce qu’elle a pu manger la veille, ce qu’elle a regardé à la télévision, les pages du livre qu’elle a lu la veille…

Au stade modéré, commencent les pertes mnésiques les plus significatives et souvent les plus difficilement vécues car il reste souvent une part de conscience suffisamment présente pour que la personne se rende compte de ses troubles. Ceci induit souvent une dépression, le déni, l’irritabilité si il y a mise en échec. La mémoire ancienne est conservée, les visages récemment rencontrés s’effacent (les petits enfants, les amis récents,) et les faits sur une bonne 20 aines d’années (sauf souvent les traumatismes).

Au stade sévère, on parle d’une réelle AMNESIE (« A » privatif et « Mnésie » mémoire). Le patient ne reconnait plus ses proches, oublie même les souvenirs les plus anciens. Il ne persiste souvent que les souvenirs les plus liés à une émotion forte : le mariage, un accouchement, la guerre… qui peu à peu s’éloignent aussi !

Les troubles de l’attention :

L’attention est la capacité de fixer son esprit sur un objet, un acte, un fait, de façon volontaire.

Cette attention que l’on porte est particulièrement liée à la capacité de se concentrer (porter toute son attention sur un même objet, acte, fait dans la durée !).

Les troubles de l’attention sont donc fréquent dans les pathologies démentielles car l’esprit ne parvient que très difficilement a ce concentrer longtemps sur un même acte. Avec l’évolution de la maladie, ces troubles sont de plus en plus flagrants car les pensées du malade sont diffuses, éparpillées, et de plus en plus liées a son émotionnel : il va regarder d’où vient le bruit, le cri, les paroles, la personne qui entre et qui sort, qui marche… Il retourne dans ses propres « pensées » et se détache de l’objet qui nécessiterait son attention. Ainsi, nous pourrons voir lors du cours sur l’animation de la personne démente qu’il est particulièrement important d’être dans un environnement calme, serein, pour concentrer son attention le plus longtemps possible sur un acte ou une activité.

La désorientation dans le temps et dans l’espace (DTS ou DST) :

Il s’observe moins rapidement à domicile car le patient est dans son environnement et la mémoire de cet environnement lui permet de garder son orientation ST. En institution, le nouvel apprentissage de l’environnement est souvent difficile et les patients ont de grandes difficultés à retrouver leur chambre ou les lieux communs comme le restaurant, les toilettes…

La désorientation temporelle est définie par la difficulté à se situer dans le temps : d’abord l’année puis jusqu’à l’heure de la journée. Il survient aussi souvent une inversion du cycle du sommeil puisque le patient répond aux « appels » de son organisme, dort après manger souvent et ne dort plus la nuit.

L’errance et la fugue :

L’errance est la résultante de la désorientation. La personne marche sans but précis et se perd, suivant des informations incomprises sur des panneaux, ouvrant des portes, déambulant sans objectif précis du lieu où elle souhaite se rendre. Parfois, dans les stades modérés, un but est connu (aller à la boulangerie) mais la personne ne retrouve plus son chemin ou oublie son but durant le parcours.

La fugue est plus déterminée. Fréquente dans les stades légers ou modérés de la maladie, le patient est dans le déni de ses troubles, de la nécessité d’une protection ou des risques qu’il prend en sortant vers un extérieur dont il ne maîtrise plus les dangers (circulation des voitures, température, risque d’agression…). Toutefois, le but est précis et dans 70% des cas : rentrer chez lui ! Dans les 30% restant : aller vers un commerce, chez un ami ou un membre de sa famille, fuir une situation qu’il trouve traumatisante où il se trouve (violence familiale, maltraitance institutionnelle ou malveillance d’un aidant naturel ou professionnel.

Il est donc particulièrement important de savoir POURQUOI le patient « fugue » afin d’éliminer les risques de fugue causée par l’environnement !

Les troubles du raisonnement, du jugement :

Altérations de la capacité de « peser » l'importance relative de faits ou d'idées abstraites et d'en évaluer les conséquences.

Ses troubles sont des dangers pour les malades car leurs gestes, leurs actes peuvent avoir des conséquences retentissantes !!!

- Penser que l’ « autre » est un objet désirable (amitié ou autre) et se faire rejeter !

- Essayer d’aider quelqu’un à se lever alors qu’il présente une incapacité à la marche,

- Penser que la fenêtre est une porte !

- …

Avec le temps, ses troubles apparaissent dans la vie quotidienne et le malade perd le sens de l’usage du gant de toilette, du shéma corporel, de l’usage des couverts, de l’habillage (multi couche ou tout nu !), de la réalité des expulsions naturelles de son corps (joue avec ses excréments)…

Il est important de mettre en place des stratégies de protection de la personne ou des personnes malades qui l’entourent et qui ne peuvent se défendre face au danger.

C’est pour cela que les secteurs dit « Alzheimer » sont souvent au rez-de-chaussée ou que les fenêtres sont sécurisées.

Les troubles de l’organisation, planification, anticipation :

Encore une fois, c’est l’organisation de la pensée qui est altérée et qui porte conséquence sur la vie quotidienne.

Dans le début de la maladie, la personne aura des difficultés à gérer ses comptes, son argent, son budget… a planifier un rendez-vous chez le médecin, a préparer une recette de cuisine complète… a anticiper des besoins comme aller faire des courses, renouveler un traitement médicamenteux, prévoir un cadeau pour l’anniversaire de sa petite fille (d’ailleurs, avez-vous remarqué combien de personnes âgées donnent des sous pour les anniversaires et noël ?).

Dans les stades plus avancé ce sont les actes de la vie quotidienne et les besoins fondamentaux de base qui sont altérés : se laver par exemple.

Se laver demande une anticipation : savoir qu’il est nécessaire de se laver, que l’on va programmer sa toilette à telle ou telle heure selon les habitudes, la température, un travail salissant…

Une planification : préparer ses vêtements pour après la toilette, entrer dans la douche, se laver, sortir de la douche, se sécher, s’habiller…

Une organisation : « J’ai besoin de savon, serviette, gant de toilette, shampoing, déodorant… ».

Ainsi, les malades sévères ne sont plus en mesure de pratiquer leurs actes de la vie quotidienne car ces modes de pensées éxécutives disparaissent. Ils ont alors besoin d’aide, d’orientation, par un tiers, non pas parce qu’ils ne sont plus capable de faire les gestes mais parce qu’ils ne sont plus capable de lier l’idée au geste approprié.

L’apathie :

Définie comme l’indolence ou l’indifférence de quelqu’un poussée parfois jusqu’à l’insensibilité complète – nonchalance, inertie, lenteur à agir ou réagir, passivité.

Il est particulièrement difficile de déterminer la cause de cette apathie :

- Dépression,

- Perte de l’intérêt liée aux troubles précédemment cités (ou ceux cités plus loin),

- Sensation d’inutilité de son existence, de charge pour l’entourage,

- Perte de la réalité et enfermement dans « un autre monde »,

- …

L’apathie est souvent présente dans les stades modérés et sévères des pathologies démentielles. Toutefois, lorsque l’on porte de l’intérêt pour une personne apathique ou qu’on lui montre des images, lui rapporte des souvenirs forts de sa propre vie, il n’est pas rare de pouvoir faire sortir quelques instants le malade de son état.

L’aphasie :

Affection neurologique caractérisée par une perturbation de l'expression ou de la compréhension du langage parlé et écrit, à la suite d'une lésion du cortex cérébral. (Traumatisme, pathologie neurodégénérative, démence vasculaire).

Dans les stades légers, ces aphasies sont rares, même si parfois le discours peut paraitre étrange du fait de distractions, de légères pertes de mémoire.

Dans les stades modérés, le patient présente :

- Des pertes du mot (hésitation dans le discours car le mot approprié a « disparu »),

- Des syndromes du mot « sert à tout » : « Je vais voir les demoiselles car j’ai besoin d’y aller. Je sais que les demoiselles sont de ce coté ! »,

- Des périphrases : des phrases incomplètes, non finies. « Je sais que…. Parce que je suis sur que… mais… vous êtes d’accord ? »

- Une diminution de la parole par peur d’un discours inadapté (l’aphasie n’est pas neurologique mais volontaire),

- …

Dans les stades sévères, le patient ne peut plus parler : les zones du cerveau concernant le langage sont totalement altérées. Attention, cela ne veut pas dire qu’il ne s’exprime pas ! Il est alors particulièrement important d’observer le langage non verbal, les mimiques (expression du visage), les tensions corporelles… De ne pas ignorer les borborygmes (paroles indistinctes, sons émis), les cris, les pleurs, les rires…

L’apraxie :

Il s’agit de troubles de la réalisation de gestes concrets (manipulation d’objets) indépendants de toute atteinte des fonctions motrices (handicaps moteur) et sensitives (hémiplégie conséquente à un AVC par exemple).

Elle apparait plus souvent au stade modéré et se manifeste par :

- Des hésitations quand à l’usage des objets du quotidien (fourchette, cuillère, couteau inversés),

- Une difficulté à s’habiller et se déshabiller, à utiliser les éléments de toilette et/ou de se maquiller, se parfumer…

- Une difficulté à écrire (liée aussi à l’aphasie et la compréhension des mots), à tenir un livre, tourner les pages (difficultés idéo-motrices), au stade sévère le livre est parfois « lu à l’envers ».

- Une difficulté à dessiner : Pour souvenir d’une patiente peintre dont l’évolution des toiles étaient particulièrement flagrantes (d’œuvres à dessins d’enfants),

- …

Lorsque la maladie est sévère, les mouvements sont de plus en plus rares jusqu’à l’absence des mouvements et gestuelles. C’est a ce moment là que le risque de rétractations musculaires apparait, avec des articulations qui se figent, les muscles qui s’atrophient et les tendons qui se « serrent ». L’autonomie est alors totalement perdue.

L’agnosie :

Trouble de la reconnaissance, dû à une lésion localisée du cortex cérébral, sans atteinte des perceptions élémentaires. Notre cerveau doit normalement être capable de recevoir des informations sur un objet et de l'identifier aussitôt ainsi que son usage. L'agnosie correspond à l'incapacité de faire le lien avec ce qu'est cet objet.

Mais on peut aussi parler d’agnosie sensorielle sans atteinte sensorielle physique.

Ainsi, dans les stades modérés pour exemple :

- Le patient ne reconnait pas la fourchette : en lui mettant dans la main, elle retrouvera le lien entre l’objet et l’usage de l’objet. Il en est de même pour les objets de toilettes…

- Le patient ne fait pas le lien entre une photo et les personnages sur la photo : il ne fait plus le lien entre les personnages et les émotions liées à ces personnages.

- Le patient ne sait pas « que faire » lorsqu’il voit un proche ou un autre patient qui pleure ou qui rit !

- …

Dans les stades sévères, le patient devient totalement dépendant et présente les mêmes risques que pour l’apraxie car ses mouvements se raréfient car ils ne savent plus POURQUOI faire le mouvement !

L’anosognosie :

Incapacité pour un patient de reconnaître la maladie ou la perte de capacité fonctionnelle dont il est atteint.

Différent du déni que l’on rencontre au stade léger de la maladie où la maladie est reniée volontairement, l’anosognosie est la perte de capacité de reconnaître la maladie par perte des fonctions d’apprentissage. Même si le médecin dit au patient qu’il est atteint de maladie, le résident ne comprend pas ce que cela signifie : il ne fait plus le lien entre l’information et la connaissance intellectuelle liée à l’information.

De même, le patient ne sera plus en aptitude de compter, de mesurer, de faire le lien entre ce qu’il lit et le contenu de l’histoire…

Au stade sévère, lorsqu’on parle au patient de sa maladie, son visage se marque d’un questionnement stuporeux : « Mais qu’est-ce qu’elle raconte celle-là ? ».

Les troubles du comportement :

Revenons sur le test NPI. Dans le milieu médical, les troubles du comportement s’appellent les SCPD : Symptômes Comportementaux et Psychologiques de la Démence.

Ils sont classés en 4 groupes :

- Les troubles affectifs et émotionnels,

- Les troubles psychologiques,

- Les troubles du comportement,

- Les troubles des fonctions élémentaires.

Les troubles affectifs et émotionnels :

- La dépression,

- L’exaltation (euphories transitoires) et la désinhibition (grossièreté du langage, du vocabulaire, avances sexuelles), parfois accompagnés de délires interprétatifs (persécution, érotomanie…),

- L’anxiété,

- Les perturbations émotionnelles : émoussement affectif, perte de la recherche du plaisir, repli sur soi, indifférence à son entourage, labilité émotionnelle (pleurs, rires),

- L’apathie,

- Les conduites régressives : incurie (négligence de soi), les refus alimentaires, les oppositions aux soins…

- L’agressivité, la violence : souvent la dernière réponse pour être entendu dans le refus de soins ou la sensation d’être emprisonné, impuissant face à la maladie, l’environnement…

Les troubles psychologiques :

- Les idées délirantes, les convictions inébranlables d’une idée fausse : vol, jalousie…

- Les hallucinations auditives et souvent visuelles,

- Les troubles de l’identification : fausses reconnaissance, méconnaissance de son entourage (syndrome de Capgra), voir de soi-même…

Les troubles du comportement :

- Les comportements moteurs aberrants : déambulation, incapacité à rester en place, rangement et dérangement, habillage et déshabillage…

- L’agitation verbale ou motrice, souvent inappropriée par sa fréquence, son heure, son contexte,

- Les compulsions et les stéréotypies : répétitions verbales ou gestuelles (aller aux WC toutes les 5 minutes, frotter l’environnement, se frotter un bras…)…

Les troubles des fonctions élémentaires :

- Les troubles du sommeil et du rythme éveil-sommeil (fragmentation du sommeil, réveil précoce, éveils nocturnes sources de confusion, inversion du cycle…),

- Les troubles alimentaires (réduction ou augmentation de l’appétit, trouble de la satiété, troubles gustatifs, olfactifs, opposition à l’absorption d’aliments ou de boissons,),

- Troubles sexuels : diminution de la libido ou inversement désinhibition sexuelle avec recherche d’activités sexuelles (auto ou hétéro satisfaction),

7 Conclusion :

Assurément les pathologies démentielles sont de plus en plus nombreuses et accompagnées de grandes difficultés pour le malade et pour les aidants naturels et professionnels. Une bonne connaissance des différentes pathologies, un sens aigu de l’observation, la connaissance de la personne (besoins et histoire) sont les éléments clefs pour aider le patient.

Les troubles liés à ces pathologies sont difficile à vivre pour le patient en stade léger et modéré (en stade sévère, il est difficile de savoir ce que ressent le patient). Et ils sont difficiles pour l’entourage. Ainsi, la connaissance des troubles doit permettre de prendre du recul, d’avoir un regard professionnel et de réfléchir (en équipe car nul, seul, ne possède la vérité) à des stratégies pour le bien-être de la personne malade. Il est important d’avoir aussi un recul émotionnel car si le patient présente de l’agressivité, il faut bien différencier la maladie de l’individu et éviter le jugement. L’empathie est donc une qualité essentielle.

La famille est un lien et une aide précieuse pour le patient et les aidants professionnels. Elle est souvent en souffrance, culpabilisée, perdue face aux troubles et doit donc être aidée et adjointe aux décisions prise pour son parent.

Dépendance, autonomie (Traité par Yvonne le 17/4)

Sources :

Dr Beltrando, gériatre.

Gérontologie, gérontopsychiatrie et soins infirmiers chez Lamarre

www.alois.fr Wikipédia

www.franceparkinson.fr

Psychiatrie et soins infirmiers chez Maloine

www.medsyn.fr

www.has-santé.fr

www.larousse.fr

MMSE (Mini Mental State Examination)

Test de Zarit

Le but est d'évaluer l'épuisement de l'aidant familial.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir.

L'Inventaire Neuropsychiatrique ou NPI - PART 1

Le but de cette grille est d'évaluer les troubles du comportement des patients atteints de démence et d'évaluer les difficultés d'accompagnement.

Attention ce test est long, après conversion, il représente 16 images que vous pouvez agrandir et imprimer.

Un grand merci pour le travail du CHU de NICE.

L'Inventaire Neuropsychiatrique ou NPI - PART 2

Partie 2 car mon hébergement accepte 10 images par article. Voici donc les 6 images manquantes :

LE TRAVAIL EN EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE - PART 1

Le travail en équipe pluri-professionnelle

1 Rencontre avec les différents métiers :

Les rôles et limites de compétences.

L’apport spécifique de chacun des professionnels.

La structure salariale d’une résidence ou d’un hôpital est complexe et le plus souvent possible, selon les moyens, complète afin de faire bénéficier le patient du plus grand nombre de compétence.

Il n’y a aucune mission qui ai moins d’importance que l’autre pour le résident et il ne faut jamais l’oublier : Nous, professionnels, savons différencier les missions mais le résident, lui, appréciera autant l’intervention de son médecin que les quelques minutes de discussion qu’il pourra avoir avec l’agent d’entretien des locaux !

De même, la serveuse observera des éléments importants que l’infirmière pourrait ne pas connaître. Le respect et la communication sont donc la base du travail en équipe pluridisciplinaire !!!

Les métiers rencontrés :

- La direction,

- Le médecin coordonnateur, dans les hôpitaux, les médecins chefs de service,

- L’infirmière coordinatrice, dans les hôpitaux, la cadre de soins,

- Le responsable hôtelier,

- Les médecins,

- Le psychologue,

- L’infirmier,

- Le psychomotricien,

- L’ergothérapeute,

- Le kinésithérapeute,

- L’aide soignant, l’aide médico-psychologique, l’assistante de soin en gérontologie,

- Les aides hôtelières, les serveuses, les agents de services hospitaliers,

- Les cuisiniers, les commis,

- Le secrétariat,

- Le service de lingerie, la lingère,

- L’homme d’entretien,

- L’animateur,

- Tous les praticiens externes : audioprothésiste, spécialistes, chirurgiens, SAMU et urgentistes, opticien, le secteur psychiatriques, les services de HAD parfois, les services mobiles de types soins palliatifs, les bénévoles parfois, les services de culte, la coiffeuse, le pédicure…

VOYEZ DONC LE NOMBRE D’YEUX ET D’OREILLES QUI PEUVENT S’INFORMER LES UNS, LES AUTRES POUR LE BIEN ETRE DU PATIENT OU DU RESIDENT !

La direction :

Sa mission est d’assurer l’ensemble du fonctionnement de l’établissement dans tous les domaines : financier et comptable, salarial… Elle représente la structure auprès de tous les organismes tutélaires. Elle est responsable pénalement et civilement parfois des pratiques de soins de son établissement. Il s’agit d’un cadre qui doit posséder pour les établissements médico-sociaux le CAFDES (Certificat d'Aptitude à la Fonction de Directeur d'Etablissement Social et médico-social).

La responsable hôtelière :

Elle gère toute l’équipe du secteur hébergement et est garante du bon fonctionnement de son service et de la qualité de l’entretien des locaux. Elle veille au confort des résidents dans leur environnement, à la qualité du mobilier, aux achats des matériels et produits d’entretien, à la qualité et à la sécurité de la cuisine. Elle gère aussi le traitement du linge plat et du linge du résident et souvent les tenues du personnel.

Le médecin coordonateur :

Il est le garant de la qualité des soins dans l’établissement. Il donne sont aval pour les entrées et évalue les besoins en soins médicaux. Il assure le suivi des procédures gouvernementales (plan canicule, vaccination antigrippale...).

Le médecin coordinateur est le lien privilégié avec les usagers et les familles. Il peut répondre à leurs questionnements sur des problèmes de santé. Il est en relation avec les médecins traitants et tous les spécialistes et paramédicaux externes ou internes à la structure.

Il est le garant du budget de soins. Il veille aux factures des médecins et des paramédicaux, aux achats de gros matériels de soins amortissables... Le médecin coordinateur s’assure aussi du suivi des lois et décrets qui régissent les métiers de soins. Il assure aussi la qualité des matériels d’urgence, les protocoles internes, le suivi des stupéfiants... Un médecin coordonnateur et généraliste mais doit aussi avoir une spécialité : il est gériatre !

L’infirmière coordinatrice :

Elle gère et organise l’équipe de soins.

Elle est garante de la qualité des soins pour les usagers et veille au maintien de leur santé et de leur bien-être dans toutes les dimensions (physique, morale...). Elle fait les commandes de matériels de soins et gère les stocks de matériels. Elle répond aux questionnements des familles ou des usagers concernant leurs soins. Elle veille au fonctionnement et a l’organisation du travail des soignants – veille à la traçabilité des données de soins, à l’élaboration du projet de vie et du projet de soins.

Elle est infirmière faisant fonction cadre de soins avec ou sans le diplôme de cadre de soins en établissement médico-social.

La psychologue :

Dans son cabinet ou au sein d'une institution, le psychologue écoute et accompagne des patients en souffrance morale : enfants, adolescents, adultes, handicapés, prisonniers... Son intervention va du simple entretien en vue d'un conseil à un accompagnement plus complexe et au long cours.

Il est aussi amené à soutenir des professionnels.

Il dépiste d'éventuels troubles de type maltraitance.

Elle peut faire le premier bilan cognitif, mémoriel et comportemental pour un usager et faire le suivi de personnes en difficulté.

Elle assure le lien avec la psychiatrie en cas de besoin.

Elle doit posséder le diplôme d’état de psychologie, elle possède un statut de cadre.

La psychomotricienne :

Sur prescription et sous contrôle médical, le psychomotricien rééduque les troubles liés à des perturbations d'origine psychologique, mentale ou neurologique. La thérapie psychomotrice intervient sur des dysfonctionnements du mouvement et du geste : tics nerveux, agitation, difficultés de concentration ou de repérage dans l'espace et le temps, maladies psychosomatiques.

Le psychomotricien évalue les capacités psychomotrices de son patient et cherche à identifier l'origine de ses difficultés. Pour cela, il prend le temps de dialoguer avec lui. Il établit un projet de soins et anime les séances de rééducation motrice.

En travaillant sur le corps, le psychomotricien favorise une évolution psychique chez le patient susceptible de lui apporter un meilleur équilibre. Chaque séance, individuelle ou collective, vise à procurer au patient une aisance gestuelle et une sensation de bien-être physique.

Elle est titulaire du Diplôme d’état de psychomotricien mais n’a pas de statut de cadre.

L’ergothérapeute :

Manger, s'habiller, se déplacer... seul. Ces actes de la vie quotidienne peuvent poser des difficultés insurmontables après un accident ou un traumatisme. L'ergothérapeute contribue au traitement des situations de handicap chez des personnes de tout âge. Il propose des solutions techniques (activités utilitaires, créatives, récréatives) empruntées aux métiers manuels et aux gestes de la vie quotidienne et professionnelle.

Dans un premier temps, l'ergothérapeute doit analyser la nature du handicap de son patient afin de lui proposer une aide sur mesure. Puis il effectue un bilan de ses capacités gestuelles portant par exemple sur la rapidité et la précision de ses mouvements. Il dresse ensuite un bilan de son autonomie (pour s'habiller, se déplacer, s'alimenter...). À partir des besoins identifiés, il établit enfin un programme individualisé.

Il prévoit ou commande le matériel adapté pour l’environnement ou la personne.

Titulaire du Diplôme d’état d’ergothérapeute, pas de statut cadre.

Les médecins :

Polyvalent, le médecin généraliste accueille toutes sortes de patients et traite des pathologies variées. Dans son cabinet ou en visite à domicile (l’institution est considérée comme un domicile), la consultation suit un rituel : entretien avec le patient sur ses troubles (fièvre, douleurs...), suivi d'un examen clinique. Une fois le diagnostic posé, il prescrit des médicaments - en expliquant leurs effets - ou des examens complémentaires (prise de sang ou radio). Il peut effectuer certains soins lui-même (pansements, injections), pratiquer des actes de gynécologie, de pédiatrie ou de petite chirurgie (sutures). Dans d'autres cas, il réoriente vers des médecins spécialistes.

Au-delà de l'action ponctuelle, le généraliste est souvent l'interlocuteur médical qui a la vision la plus complète du patient, ce qui permet un suivi efficace et coordonné. Souvent choisi pour être le médecin traitant (de toute la famille), il connaît bien ses patients et leur environnement (hygiène de vie, habitudes ou antécédents familiaux). Ce qui l'aide à comprendre leurs maux. Enfin, la prévention constitue l'un de ses axes prioritaires : bilan de santé, dépistage ou vaccinations.

Il est titulaire du DES médecine générale ou du Diplôme d’état de docteur en médecin (9 ans d’étude). Salarié, il a un statut de cadre.

Les infirmières :

L'infirmier effectue des soins de nature préventive, curative ou palliative pour améliorer, maintenir et restaurer la santé. Il collabore avec toute l'équipe soignante et participe au projet global de soin. Tenu au secret professionnel, il assure avec l'aide-soignant les soins d'hygiène, de confort et de sécurité du patient.

La prescription médicale est le seul lien hiérarchique entre le médecin et l'infirmier. C'est-à-dire que l'infirmier n'intervient que sur ordre et avec l'accord du médecin. En aucune façon, il ne peut définir lui-même un traitement pour le patient. En revanche, il est chargé de surveiller les éventuels effets secondaires ou complications.

Surveillance des équipements, gestion des stocks de médicaments et des dossiers... autant de tâches dont l'infirmier doit s'acquitter. Il établit aussi les plannings de soins en fonction des prescriptions médicales. Par ailleurs, il peut organiser des rendez-vous auprès d'autres services (en radiologie, par exemple). Ou s'occuper des formalités d'admission des patients et rédiger les comptes rendus des visites du médecin dans le cahier des soins.

Elles sont titulaires du Diplôme d’état d’infirmière.

Les kinésithérapeutes :

Le masseur-kinésithérapeute intervient souvent à la suite d'une entorse, d'une scoliose, de difficultés respiratoires... D'abord, il étudie le dossier médical (radiographies, ordonnances du médecin référent...) du patient et pratique un examen clinique pour définir les méthodes et les moyens à mettre en œuvre.

Le kiné fait ensuite appel à de nombreuses techniques : massages répétés sur une zone douloureuse, mouvements de gymnastique à l'aide d'appareils, de poids... Il peut aussi utiliser l'eau (les séances se déroulent alors dans une piscine), la chaleur, l’ionisation ou les ultrasons.

Sur prescription médicale, le kiné peut réaliser des bilans de capacité. Il intervient parfois, sans prescription médicale, dans le domaine sportif (remise en forme, relaxation, massage...) ou esthétique (exercices de relaxation pour le visage, par exemple).

Il possède le Diplôme d’état de Masseur Kinésithérapeute.

L’aide soignante :

Sous la responsabilité de l'infirmier, l'aide-soignant s'occupe de l'hygiène et veille au confort physique et moral des malades. Au quotidien, il aide les patients à effectuer leur toilette et à s'habiller. Certains malades doivent rester à jeun avant une opération, d'autres suivent un régime particulier. Il vérifie donc les consignes avant de préparer les chariots de repas.

L'aide-soignant accompagne dans leurs déplacements les personnes privées d'autonomie. Il les aide à s'asseoir, à se nourrir, à sortir de leur lit. Son travail s'étend à certaines tâches d'entretien comme le changement de la literie et du linge, ainsi que le nettoyage et le rangement des chambres et des espaces de vie.

Contrairement à l'infirmier, l'aide-soignant n'effectue pas de soins médicaux. Installer une perfusion ou prendre la tension d'un malade ne rentre pas dans ses attributions. En revanche, il participe à d'autres soins. Par exemple, la prise de température des patients, la surveillance d'une courbe de poids ou certains changements de pansements.

Il est titulaire du Diplôme d’état d’aide soignant.

L’AMP (Aide Médical et Psychologique) :

L'aide médico-psychologique accompagne au quotidien des enfants, des adolescents et des adultes lourdement handicapés ou polyhandicapées. Il intervient également auprès de personnes âgées dépendantes.

Se lever, faire sa toilette, prendre ses repas, se déplacer... autant de gestes difficiles pour une personne privée d'autonomie. L'aide médico-psychologique a un rôle de soutien, toujours attentif au bien-être de la personne. Par exemple, comprendre les besoins d'une personne incapable de les exprimer.

Outre les soins quotidiens, l'aide médico-psychologique anime les activités de vie sociale et de loisirs de son patient. Il a un rôle d'éveil et de soutien de la communication, verbale ou non. Selon le handicap, il propose des activités culturelles, sportives ou créatives (dessin, modelage...). La conversation, les mots croisés, peuvent stimuler la mémoire d'une personne âgée. L'objectif est double : développer des capacités motrices et sortir une personne de son isolement.

Il possède le Diplôme d’état d’AMP.

L’assistante de soins en gérontologie :

Assistant de soins en gérontologie (ASG) intervient pour aider et soutenir les personnes fragilisées par la maladie dans les actes essentiels de la vie quotidienne, en tenant compte de leurs besoins et de leur degré d’autonomie. Cela, en établissement ou au domicile de la personne.

L’ASG est un aide-soignant ou un aide médico-psychologique déjà expérimenté dans la prise en charge de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou en grande dépendance : il exerce en équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité d’un professionnel paramédical ou d’un travailleur social. Il contribue à l’évaluation des besoins de personnes âgées présentant des déficiences sensorielles, physiques ou psychiques ou des troubles du comportement. Il participe à la surveillance, à la prévention des complications et au soutien de ces personnes et de leurs aidants.

L’ASG contribue ainsi à restaurer ou préserver l’autonomie des personnes âgées et à maintenir ou restaurer l’image que celles-ci ont d’elles-mêmes. Enfin, il participe à la mise en œuvre du lien social et lutte contre la solitude et l’ennui.

L’assistant de soins en gérontologie exerce dans un hôpital ou une structure personnalisée.

Formation complémentaire spécialisée de 140 H.

Les cuisiniers et commis :

Ils assurent les commandes en aliments pour l’ensemble de la structure, préparent les menus puis chaque repas tout au long de l’année.

Ils veillent à l’hygiène et assurent la validation des services vétérinaires. Ils veillent, avec l’aide d’une diététicienne, à l’équilibre alimentaire par une alimentation variée. Les cuisiniers peuvent assurer différentes textures afin de s’adapter aux capacités restantes des résidents (entier, mixé, haché...), et peuvent enrichir les plats pour les personnes dénutries.

Le Secrétariat :

Il assure l’accueil des patients et des familles. La gestion administrative des dossiers, du courrier. Il répond au téléphone et assure la liaison entre l’extérieur et l’intérieur (professionnels ou résidents).

Il est à noter que beaucoup de patients ou résidents viennent au pôle du secrétariat pour faire des demandes, se plaindre parfois et discuter beaucoup : Les secrétaires ont donc souvent des informations importantes qui aident a l’élaboration du projet de vie (parfois de soins).

Les serveuses :

Elles servent l’ensemble des résidents dans la salle à manger. Elles veillent au confort et au bien-être des usagers. Les serveuses recueillent les avis des résidents concernant la nourriture et veillent à ce que leurs habitudes, préférences ou spécificités alimentaires soient respectées (diabète, allergie, choix gustatifs...).

Elles entretiennent la salle à manger et certains locaux communs et préparent la mise en place de chaque repas.

Les services hôteliers :

Ils veillent à l’hygiène des locaux, des chambres. Ils veillent au bien-être et au confort des résidents.

Souvent, ils sont confidents des résidents, sous le sceau du secret – parfois, les usagers leurs confient des difficultés qu’ils rencontrent et des corrections dans la prise en charge peut être proposées.

La lingère :

Elle veille à l’entretien du linge des résidents et de la structure. Elle commande et organise la distribution des tenues pour les salariés. Elle veille à la gestion du linge plat traité par le fournisseur de service.

Elle veille à l’entretien de tous les tissus mobiliers.

L’homme d’entretien :

Il assure l’ensemble des travaux pour la structure – et/ou – gère les entreprises extérieures qui interviennent dans l’établissement.

Il assure la sécurité des résidents, des familles et des personnels en garantissant le bon fonctionnement et la viabilité de tous les éléments de sécurité...

Les animatrices :

Elles organisent diverses activités dans la structure : animations ludiques, relationnelles – activités mémorielles, sorties sur l’extérieur... pour tous les résidents de l’établissement.

Elles gèrent et organisent les évènements importants pour la structure tout au long de l’année : repas à thème, fêtes des mères et des grand-mères, fêtes de Noël...

Elles gèrent le matériel d’animation et d’activité pour les usagers et les personnels qui souhaitent accompagner des résidents dans des ateliers individuels.

Différents diplômes permettent d’accéder au métier d’animatrice avec des spécialités possible en gérontologie.

2Le travail en équipe pluridisplinaire :

Comme je le dis dans le 1er chapitre : une seule loi existe pour que ce travail soit constructif pour le résident è

Le respect et la communication sont la base du travail en équipe pluridisciplinaire !!!

Les freins à la pluridisciplinarité :

Nous verrons dans le chapitre concernant les transmissions et la continuité des soins tous les éléments qui aident à la pluridisciplinarité. Il est donc important de mettre le doigt sur ce qui freine celle-ci car ces freins se rencontrent fréquemment.

- La mécompréhension du rôle : D’où l’importance de voir, comme ci-dessus, quels sont les missions de chacun,

- L’égo : Croire que l’on porte a soi seul la vérité ultime !!! C’est la plus grande erreur à faire. En ce qui me concerne, mes meilleures idées ont été celles qui provenaient du terrain, de l’observation de chacun et non ma propre opinion d’une situation !

- La jalousie : Etre envieux du rôle et/ou de la fonction de l’autre. « Ah ! J’aurais pu être infirmière et moi j’aurais fait autrement ! »… et ben, il fallait le faire ou il faut le faire : la formation continue, les CIFS, les DIFS sont autant de moyens de reprendre des études !

- La communication indirecte : Au lieu de communiquer à la bonne personne, au bon moment et sur le bon support, je donne l’information à un tiers qui l’oublie ou modifie l’information.

- Le non professionnel : C’est le cas des soignants qui parlent beaucoup d’eux et n’entendent rien !!! Ils ne peuvent donc pas entendre les besoins des résidents. Comme c’est désolant d’entendre, lors d’une toilette à un résident, raconter les histoires du week-end avec Loulou le beau pompier ! Merci donc de laisser la vie privée (hormis en cas d’urgence) à la porte de l’institution !

- Le burn-out : Il s’agit de l’épuisement professionnel. Un professionnel devrait savoir dire « stop » avant le burn-out car il aboutit souvent a des situations explosives terriblement destructives pour lui, l’équipe et le résident. Il est vraiment important dans ces cas là de voir son supérieur hiérarchique ou la psychologue de l’établissement.

- La démotivation : Elle est souvent due à un manque de reconnaissance de l’importance que le professionnel a dans sa mission. Chaque professionnel est important et il est vrai que peu de supérieurs hiérarchiques valorisent leurs personnels. Bien sur, la démotivation peut venir aussi d’un mauvais choix de métier ou d’un trop plein d’une mission répétitive à laquelle ont oublie de donner du sens !

- Le temps : Il faut du temps pour pratiquer les actes… il en faut aussi pour transmettre les informations. Il est vrai que dans les secteurs de la gériatrie, les effectifs sont souvent insuffisants. Il est donc important d’être ORGANISE et de travailler ENSEMBLE : c’est le seul moyen de trouver des stratégies d’adaptation qui permettent de remplir l’ensemble des missions.

- La distance : difficile de relater l’histoire triste que Mme M. vient de vous raconter à la psychologue si son bureau est a l’autre bout de la structure et qu’elle ne répond pas au téléphone ! D’où l’importance d’écrire sur le support adapté, de faire des réunions pluridisciplinaires…

Les 2 éléments vitaux à la construction en équipe pluridisciplinaire sont donc les transmission et les réunions d’équipe (point 3 et 4).

LE TRAVAIL EN EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE - PART 2

3 Les transmissions, la continuité des soins :

Les transmissions écrites et/ou oral permettent à chaque membres de l’équipe soignantes, de connaître les éléments nécessaires pour dispenser des soins infirmiers adaptés à l’évolution de l’état de santé de la personne soignée. Elles sont indispensables à la continuité des soins.

C’est un écrit collectif, car médecins, infirmières, aides-soignantes et les personnels extérieurs y participent. Les transmissions écrites ont pour but de structurer l’écrit infirmier dans le dossier de soin du patient. On y retrouve l’historique d’hospitalisation. Elles permettent une photographie du patient. Les transmissions écrites permettent de communiquer sur le patient afin que les différentes équipes en connaissent les informations. On peut aussi s’y référer en cas d’oubli car elles sont permanentes. Elles ont aussi comme rôle d’assurer la continuité des soins, en effet toutes les actions faites au patient y sont retranscrites, donc une infirmière peut retrouver tous les soins qui ont été effectués. Elles permettent aussi de voir l’évolution du patient durant son hospitalisation, et d’évoquer son devenir. Les transmissions écrites sont durables, elles ont donc un caractère légal : on peut s’y référer lors de problème juridique.

Selon les textes réglementaires, « l’infirmier est chargé de la conception, de l’utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers ». Assurer des transmissions de qualité relève de la bonne gestion du dossier. Les aides-soignants, sous la responsabilité de l’infirmier, sont habilités à écrire et engagent ainsi leur responsabilité.

Les transmissions orales :

Elles se font entre coéquipiers, entre différents professionnels.

Si elles ont un intérêt majeur dans l’accompagnement IMMEDIAT : « Attention, Mme X est en train de forcer la porte de secours ! » ou « Mme G. n’a pas pris le petit déjeuner, je lui laisse un encas dans la chambre ! » - Elles ne sont pas pérennes ! Les paroles s’envolent et les écrits restent.

Lors des réunions d’équipe sont proposées, les informations oralement données doivent être reportées par écrit par « l’animateur » de la réunion (infirmière, cadre, médecin…).

Les transmissions écrites :

Elles sont à privilégier car ce que vous vous informez est durable. Attention, faites vous-même vos transmissions écrites. Que ce soit la signature des soins sur le diagramme de soins ou les transmissions dans le dossier du résident ne laissez jamais quelqu’un écrire à votre place. Il s’agit de documents médico-légaux et vos mots sont les vôtres et de doivent pas passer par le « filtre » de la compréhension d’une autre personne !

Les règles des bonnes transmissions :

- Une bonne transmission est qualitative : elle décrit de façon circonstancière un évènement, un discours, une action, un résultat… Pas de « Mme X est triste ce matin ! » mais « Mme X est repliée sur elle ce matin pendant la toilette, elle ne parle pas et ne me répond pas, son facies est fermé ! »

- Si possible, une bonne transmission est quantitative : Si Mme X a fait une syncope, des données de tension artérielle, pulsation doivent apparaître. De même, s’il s’agit d’une douleur et que le patient peut s’exprimer, une échelle EVA est indispensable… Pas de « Mme X est tombé dans les pommes ! » mais « Mme X a faillit chuter ce matin pendant la toilette, ses jambes ne la tenait plus et elle était pâle. J’ai fait appel à l’infirmière pour contrôler ses constantes ! »

- Une bonne transmission est une transmission que tout à chacun peur relire : Le droit du patient l’autorise à lire son dossier !!! Il est donc préférable d’écrire clairement, sans jugement, avec des mots professionnels ou simples mais descriptifs. Pas de « Mme X m’a giflé ce matin ! » mais « Mme X présente une agitation importante et un refus de soin ce matin ! » // Pas de « Mme X n’a pas fait caca ce matin ! » mais « Mme X n’a toujours pas eu de selles ce matin ! »

Les différents supports :

- Le diagramme de soins :vous y indiquez, souvent sous forme de croix, les actes pratiqués (toilette, change, douche, habillage, réfection de lit…). Vous devez TOUJOURS les signer.

- Le dossier du patient (informatique ou papier) : vous devez TOUJOURS indiquer la date (voire si besoin l’heure), votre nom et signer votre information. (Avec les logiciels informatiques ces données sont souvent pré-remplies mais il est de votre devoir de vérifier).

- Les fiches de suivi : souvent mises en place par l’infirmière ou à votre propre demande, vous pouvez avoir à informer et signer des fiches telles que feuille de retournement, fiche de suivi alimentaire, fiche de suivi hydrique… Veillez a toujours horodater et signer vos observations. Si les fiches demandent des informations plus circonstanciées, écrivez clairement et simplement.

- Les évaluations écrites : C’est en équipe que se remplit un DOLOPLUS et toute évaluation de douleur, de dépression, de trouble de l’appétit… Comme ci-dessus, horodater votre évaluation, indiquer les membres de l’équipe avec laquelle vous remplissez la fiche et signer.

- Les tableaux : Ils sont souvent supports d’informations quotidiennes importantes pour le résident : RDV chez un spécialiste, départ vers un hôpital, RDV avec la coiffeuse, le pédicure. L’infirmière doit veiller à la validité des informations et a ce qu’elles soient mises à jour régulièrement. Seules peuvent rester quelques informations importantes à moyen terme : entrées, sorties, hospitalisation en cours. Attention ! Les informations sur tableau ne doivent être lues que par les professionnels ! Il est donc essentiel que le local soit fermé et que le tableau ne soit pas visible par les résidents ou les familles !

- Les « fiches en T » : qui disparaissent de plus en plus ! Elles sont un support à l’ORGANISATION des soins. L’IDE doit les mettre à jour régulièrement et de même que le tableau, elles sont confidentielles pour les non professionnels.

Les transmissions ciblées :

Elles existent depuis 1980 mais ne sont pas encore utilisées partout.

Elles se définissent par : « Les transmissions ciblées sont une méthode qui sert à organiser et structurer les informations écrites concernant le patient de manière relationnelle pour en assurer une lecture rapide et efficace

Cela peut être un énoncé concis qui attire l'attention du soignant sur le ou les problèmes du jour que présente le patient, complétant ainsi le diagramme de soins autant que de besoin. »

Les transmissions ciblées évoluent en 4 points :

La cible elle-même : La « dénomination » du problème. En général, on utilise 1 mot clef qui identifie le problème. Par exemple : douleur, constipation, tristesse, entrée, déambulation, fugue, agitation…

Les données : La cible doit être JUSTIFIEE, il faut donc noter les données observables, quantifiables, qualifiables qui justifient l’ouverture de la cible. Par exemple : Se matin pendant la toilette, mimiques de douleurs / plainte de douleurs.

Les actions :

- Recherches plus aboutie sur les données : Ex – Douleur = DOLOPLUS en équipe.

- Appel a un « spécialiste » sur le problème : Douleur avérée par un DOLOPLUS = appel au médecin // Tristesse = psychologue.

- Par la réflexion pluridisciplinaire sur des stratégies qui peuvent être adoptées pour adapter un soin. Ex – Douleur à la toilette = action de toilette après la prise d’antalgique / faire la toilette à 2 pour éviter la douleur des manipulations / adaptation d’un matériel ou la technique pour un accompagnement plus adapté (chariot douche – chaise douche – toilette au lit).

Le résultat / ou le résultat différé (R ou RD) : Il s’agit de décrire le résultat des actions menées. Si le résultat est « immédiat » soit, a court terme dans la journée, on parle de RESULTAT. Si le résultat attendu est a moyen terme, on parle de RESULTAT DIFFERE.

EX résultat : Mme X est beaucoup moins douloureuse avec le nouveau traitement, son DOLOPLUS est de 5 è la cible est close.

EX résultat : Mme X est toujours aussi douloureuse après 1 ampoule de Morphine sous-cutanée, son DOLOPLUS à 15’ est de 15. è La cible reste ouverte, d’autres actions sont recherchées.

EX résultat différé : Après décision en équipe, essai ce jour d’une toilette au lit plutôt que la douche, Mme X est beaucoup moins douloureuse, elle ne grimace pas, son DOLOPLUS est de 5 è La cible est close et le projet de soins modifiés.

Transmissions et continuité des soins :

Il est plus flagrant en transmission ciblée de l’importance du lien entre les différents acteurs. La cible douleur sera nourrie de données recueillies par l’agent Z et c’est l’agent W qui s’assurera du traitement, l’agent V qui aura appelé le médecin, l’agent U et N qui feront l’essai de la toilette au lit !

C’est ce qu’on appelle la continuité des soins è Tous les agents agissent dans un objectif commun.

Il est donc essentiel :

- De lire les transmissions,

- De les comprendre,

- De continuer les actions menées,

- D’apporter de nouvelles informations soit en données, soit en résultats, soit en terme de déroulement de l’actionè de transmettre à son tour !

Autour de Mme X et de sa douleur, si les objectifs et les actions passent à coté pour l’équipe du lendemain…. Mme X continuera de souffrir ! Il s’agit là de MALTRAITANCE par négligence professionnelle !!!

4 Les réunions d’équipe, de coordination :

Ce sont des organes de réflexion, de décisions.

Attention, lorsque la réflexion concerne un patient, lui et/ou son entourage doit/doivent en être informé(s) !

Les réunions d’équipe :

Elles sont en général faites pour partager des réflexions dans un même corps de métier : les infirmières avec les soignants, la psychologue, le kiné, l’ergo, la psychomotricienne, le médecin // La responsable hôtelière avec les ASH, les serveuses, les cuisiniers. Le groupe peut être plus ou moins pluridisciplinaire.

Les réunions de coordination :

Elles sont faites pour coordonner les différents corps de métier autour d’un même sujet. Ainsi, la directrice peut demander une réunion avec les infirmières, l’IDEC, la responsable hôtelière, une ASH, une cuisinière, la psychologue… autour de la création ou la réévaluation du projet global de l’établissement. De même le groupe peut être plus ou moins pluridisciplinaire.

Objectifs des réunions :

- Réfléchir sur une prise en charge individuelle d’un résident : attention, là, le groupe n’est pas seul décisionnaire car le patient et sa famille doivent être prévenus en cas de modification de son accompagnement !

- Réfléchir sur une méthodologie de travail : par ex = dorénavant, les infirmières feront les toilettes des personnes en soins palliatifs avec les aides soignantes car il y a prise de traitement morphinique avant les soins. Cette décision, une fois validée, concerne l’ensemble du service de soins et celui-ci doit en être informé.

- Réfléchir sur une problématique globale : par ex = Les sacs poubelles sont trop lourds en fin de service et les agents les font trainer au sol pour les évacuer – dorénavant, les sacs seront transportés avec un chariot prévu uniquement a cet effet.

- Faire une formation brève sur un point technique : par ex = Ce jour, nous faisons un rappel de l’importance de la technique du lavage des mains.

- Donner une information sur une décision prise par un autre groupe : par ex = L’équipe hôtelière a proposé de mettre des chevalets sur les tables au restaurant afin d’éviter les erreurs concernant les régimes + information sur le fonctionnement.

- Régler une crise : par ex = l’ensemble d’une équipe est touchée par le suicide de Mme X. Une réunion de crise ou des RDV individuels de crise post-traumatique peuvent être proposés.

- …

Le déroulement d’une réunion :

- Une réunion a une heure de début et une heure de fin. Il est donc important d’arriver à l’heure si on y est invité et l’animateur sera garant de la durée et du rythme de la réunion et de la transmission des informations.

- Elle s’organise autour d’un « animateur » qui identifie le sujet, observe les interventions et les régulent si besoin, organise le temps // un ou une secrétaire qui note l’objectif, les observations, les idées, les décisions (car les réunions sont soumises aux mêmes règles que toute transmission) // d’organes de réflexion qui soumettent des idées, soupèsent les problématiques, échangent leurs point de vue… (une équipe plus ou moins pluridisciplinaire).

- Elle se finit par l’élaboration d’un rapport transmissible soit sous note d’information (si l’objectif n’est pas atteint et qu’aucune décision n’est prise), soit sous forme de procédure, protocole qui sera alors diffusé.

Les erreurs à ne pas commettre :

- La digression : on change de sujet, on s’éparpille ! Par ex : parler du cas de Mme X précisément alors que le but de la réunion est de modifier la grille de diagramme de soins qui se veut un document dit « généraliste ».

- Encore une fois, croire que l’on a toujours raison ! Un seul élément monopolise la parole et soutient mordicus que son idée seule est la bonne !

- Ne pas lire les notes d’informationè Elles sont toujours porteuses d’une information importante qui peuvent vous concerner !

- Trop d’infos tuent l’infoè Les « animateurs » des réunions doivent vérifier que les notes ou les rapports affichés aient été lus puis ils doivent les archiver. Si les notes trainent 6 mois, elles ne sont plus lues ! Mieux vaux faire des rappels des décisions prises lors des transmissions d’équipe ou sur un « journal » de l’établissement destiné aux personnels.

Sources :

ONISEP (Fiches métiers)

http://aide-aux-esi.pagesperso-orange.fr/transmissionciblees.htm

DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS

Pendant les cours ASG une question bien-fondée a été posée : Les AS sont-elles en mesure de distribuer les traitements ?

Dans un premier temps, voici la circulaire de 1999 qui ouvre les portes de la distribution de traitement :

Direction générale de la santé

Bureau PS 3

Direction de l'action sociale

Circulaire DGS/PS 3/DAS n° 99-320 du 4 juin 1999

relative à la distribution des médicaments

| SP 1 172 1638 |

NOR : MESP9930244C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : à réception.

Références :

Code dela santé publique, article L. 372.

Décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Monsieur le préfet de Corse (direction de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Corse-du-Sud) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale d'hospitalisation (pour information) Le suivi quotidien de traitements médicamenteux, lorsque les personnes concernées ont recours à des tiers pour les aider à accomplir des actes de la vie courante, pose la question de savoir à qui peut être confiée la distribution de médicaments, en particulier quand ces personnes sont hébergées dans des établissements sociaux et médico-sociaux ou assistées à leur domicile. Les divergences d'interprétation des dispositions de l'article L. 372 du code de la santé publique (notions d'exercice illégal de la médecine et d'habilitation des professions paramédicales à pratiquer les actes médicaux) et des dispositions du décret du 15 mars 1993 relatif aux actes et à l'exercice de la profession d'infirmier m'ont conduit à saisir le Conseil d'Etat pour recueillir son avis sur la question.

La présente circulaire a pour objet de tirer les conséquences de l'avis que cette assemblée a rendu le 9 mars 1999, dans l'attente de la refonte en cours du décret n° 93-345 du 15 mars 1993, dont le Conseil d'Etat a souligné la nécessité.

Le Conseil d'Etat a estimé que la distribution de médicaments, lorsqu'elle correspondait à l'aide à la prise d'un médicament prescrit apportée à une personne empêchée temporairement ou durablement d'accomplir ce geste, ne relevait qu'exceptionnellement du champ d'application de l'article L. 372 ; les restrictions exceptionnelles évoquées par le Conseil d'Etat correspondant soit au mode d'administration (par exemple une injection), soit au médicament lui-même (nécessité d'une dose très précise de la forme administrable).

La distinction ainsi établie repose, d'une part, sur les circonstances, d'autre part, sur le mode de prise et la nature du médicament. D'une manière générale, l'aide à la prise n'est pas un acte relevant de l'article L. 372, mais un acte de la vie courante, lorsque la prise du médicament est laissée par le médecin prescripteur à l'initiative d'une personne malade capable d'accomplir seule ce geste et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage. Il apparaît ainsi que la distribution de médicaments dûment prescrits à des personnes empêchées temporairement ou durablement d'accomplir ce geste peut être dans ce cas assurée non seulement par l'infirmier, mais par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante, suffisamment informée des doses prescrites aux patients concernés et du moment de leur prise.

Inversement, lorsque la distribution du médicament ne peut s'analyser comme une aide à la prise apportée à une personne malade empêchée temporairement ou durablement d'accomplir certains gestes de la vie courante, elle relève de la compétence des auxiliaires médicaux habilités à cet effet, en application des dispositions de l'article L. 372. En ce qui concerne les infirmiers, ceux-ci seront compétents soit en vertu de leur rôle propre, soit en exécution d'une prescription médicale (art. 3 et 4 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier). Le libellé de la prescription médicale permettra, selon qu'il sera fait ou non référence à la nécessité de l'intervention d'auxiliaires médicaux, de distinguer s'il s'agit ou non d'actes de la vie courante.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter à la connaissance des responsables des établissements concernés la présente circulaire.

Le directeur de l'action sociale,

P. Gauthier

L'adjoint au directeur général

de la santé,

E. Mengual

DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS - 2

Suite de mes recherches concernant la distribution des médicaments :

Trouvé sur :

http://avocats.fr/space/olivier.poinsot/content/_53B98E74-C8D5-1E01-8BE5-02527A122122

- Par olivier.poinsot le 23/12/09

- Dernier commentaire ajouté il y a 3 semaines

L'article 124 de la loi n° 2009-279 du 21 juillet 2009 relative à l'hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires (loi HPST) a complété le Code de l'action sociale et des familles (CASF) pour permettre l'aide à l'administration des médicaments en établissement social ou médico-social par des personnels éducatifs.

Le nouvel article L. 313-26 du CASF dispose en effet :

"Au sein des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, lorsque les personnes ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l'exclusion de tout autre, l'aide à la prise de ce traitement constitue une modalité d'accompagnement de la personne dans les actes de sa vie courante.

L'aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d'administration ni d'apprentissage particulier.

Le libellé de la prescription médicale permet, selon qu'il est fait ou non référence à la nécessité de l'intervention d'auxiliaires médicaux, de distinguer s'il s'agit ou non d'un acte de la vie courante.

Des protocoles de soins sont élaborés avec l'équipe soignante afin que les personnes chargées de l'aide à la prise des médicaments soient informées des doses prescrites et du moment de la prise."

Les conditions (cumulatives) de cette permission légale sont les suivantes :

- la personne concernée n'a plus l'autonomie suffisante pour prendre elle-même son traitement ;

- le traitement en cause a été prescrit par un médecin ;

- le traitement identifie le ou les médicaments qui peuvent faire l'objet d'une aide à la prise. Cette information doit être donnée par le médecin prescripteur qui précise, médicament par médicament, s'il est nécessaire de recourir à l'intervention d'un auxiliaire médical ;

- la prise du médicament ne présente ni difficulté d'administration ni apprentissage particulier ;

- l'aide à la prise du médicament est apportée par un professionnel chargé de l'aide aux actes de la vie courante ;

- les professionnels chargés de l'aide à la prise des médicaments doivent avoir été informés de la posologie et du moment de la prise par des protocoles de soins élaborés avec l'équipe soignante.